康奈尔大学(Cornell University)作为常春藤联盟成员及美国大学协会创始校之一,始终站在全球高等教育与科研创新的前沿,其位于纽约州伊萨卡的主校区享誉世界。

而本文聚焦的应用信息科学硕士(MS in Applied Information Science)与信息系统硕士-连接媒体方向(MS in Information Systems with a Concentration in Connective Media)双学位项目,则由康奈尔大学与以色列理工学院联合创立的Jacobs Technion-Cornell Institute(隶属Cornell Tech校区)开设。

这一学院以“技术驱动行业变革”为使命,通过孵化科技初创企业、培养复合型人才,成为全球创新生态的重要枢纽。

PART.01双学位项目特色:科技与社会的交汇点

Connective Media这一领域的核心,是研究计算机科学与媒体、社交网络和信息系统的融合,探索技术如何改变社会行为、信息传播和人际交互模式。该双学位项目不仅涵盖计算机科学的核心知识,还强调跨学科思维,涉及社会学、心理学、商业、创业和设计等学科。

学生可以接触机器学习、计算机视觉、区块链、自然语言处理(NLP) 等前沿技术,同时融入行为科学、伦理学、用户体验(UX)等人文社科知识。值得一提的是,该项目与 Twitter、Facebook、Google、The New York Times 等行业巨头深度合作,为学生提供丰富的实践机会和职业发展平台。

图源:官网

项目的独特之处在于,它不仅是计算机科学的一部分,更是 “以人为本的科技”,旨在培养新一代的软件工程师、新媒体产品开发者、交互设计师和技术创新者。

PART.02与HCI(人机交互)专业的区别?

虽然该项目涉及人机交互(HCI)领域,但它对计算机科学和工程的要求更高,特别是在 机器学习、计算机视觉和自然语言处理(NLP) 方面,而 HCI专业不一定要求这些高级计算机技术能力。

图源:官网

PART.03课程设置:技术+人文+实践

该项目课程涵盖技术、社会科学与人文、实践工作室三大核心模块,让学生在学术与实践中均衡发展。

🔹 技术课程(Technical Courses)深入计算机科学和工程领域,学习机器学习、计算机视觉、区块链、NLP 等前沿技术,并将其应用于连接媒体应用程序和系统的构建。

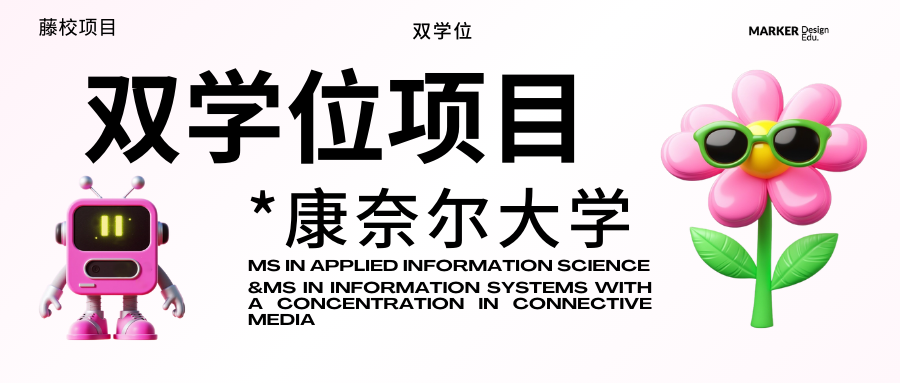

🔹 人文/社会课程(Human/Social Courses)

通过学习 行为科学、心理学、社会理论、伦理和传播学,理解科技对人类社会的影响,引导技术的创新方向。

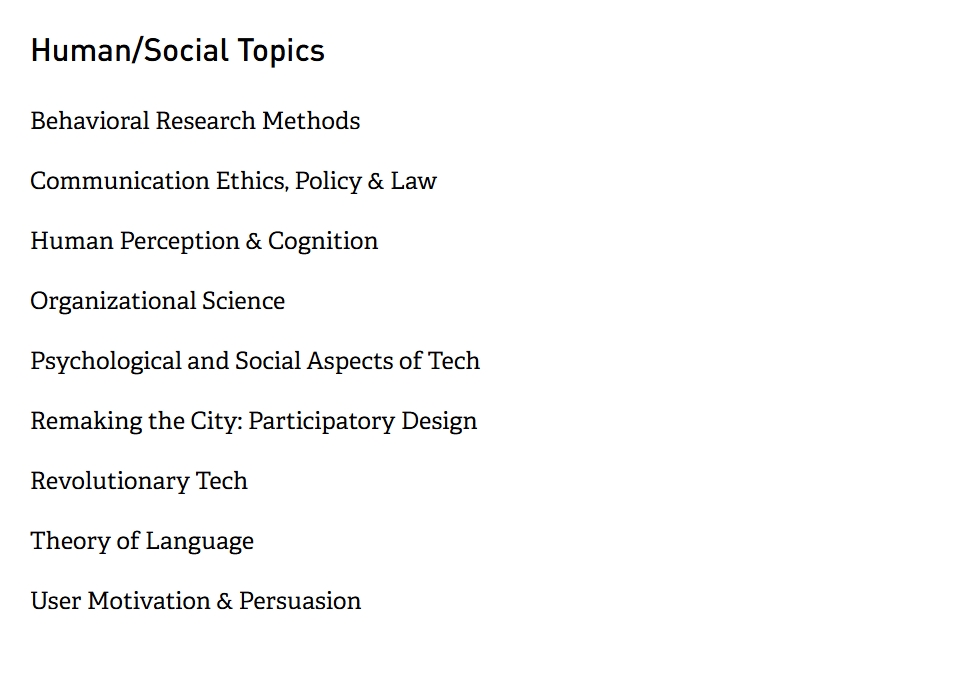

🔹 工作室课程(Studio Courses)

与 MBA、法律、工程等不同背景的同学组成跨学科团队,共同完成 Projects & Programs,培养 领导力、产品设计能力、创业管理能力等综合素质。这一模块是 Cornell Tech 特色课程,专注于培养学生的商业思维和创新实践能力,为未来进入大型科技公司或创业做好准备。

此外,项目还要求学生完成两个学期的专业化项目(Specialization Project),通过实际应用深化专业技能,比如开发原型、数据分析或用户体验研究等。

PART.04申请要求:如何脱颖而出?

✔ 个人简历(CV)和个人陈述(PS)。PS可以二选一,第一重点突出申请者的创造力、领导力和技术能力,尤其是在项目或实习经历中的实践经验。第二如果申请者曾经有开发软件的经历,描述整个开发过程。

✔ 两封推荐信(最多可提交三封)。

✔ 托福或雅思成绩:

- 托福总分不低于100分

- 雅思总分不低于7.0

✔ 国际学生需提交WES课程逐项评估(Course by Course Evaluation)认证的成绩单。

项目对申请者的计算机背景要求较高,因此具备 计算机科学、软件工程、数据科学等相关专业背景,或有编程、算法、机器学习、产品设计等实践经验的申请者更具竞争力。

PART.05就业前景:高科技公司、创业公司双向发展

毕业生可在科技巨头、初创公司、媒体公司以及其他行业中,从事软件工程、数据科学、产品设计等相关岗位。项目毕业生近期就业去向包括:

💼 科技公司:Google、Apple、Amazon、Facebook、Airbnb、Verizon

📰 媒体与新闻机构:The New York Times

🚀 创业公司与创新企业:Digg 等

该项目的强大校友网络、业界导师资源以及Cornell Tech的产业合作关系,为学生提供了丰富的实习与就业机会,助力他们在科技与人文融合的时代脱颖而出。

图源:官网

康奈尔大学 Connective Media 双学位项目以其跨学科课程体系、强大行业资源、实践导向培养模式,成为培养新一代 科技创新者、交互技术专家、新媒体产品开发者的摇篮。

如果你希望在计算机科学的基础上,深度探索技术与社会的融合,并在科技行业中找到属于自己的舞台,这个项目无疑是一个绝佳的选择!